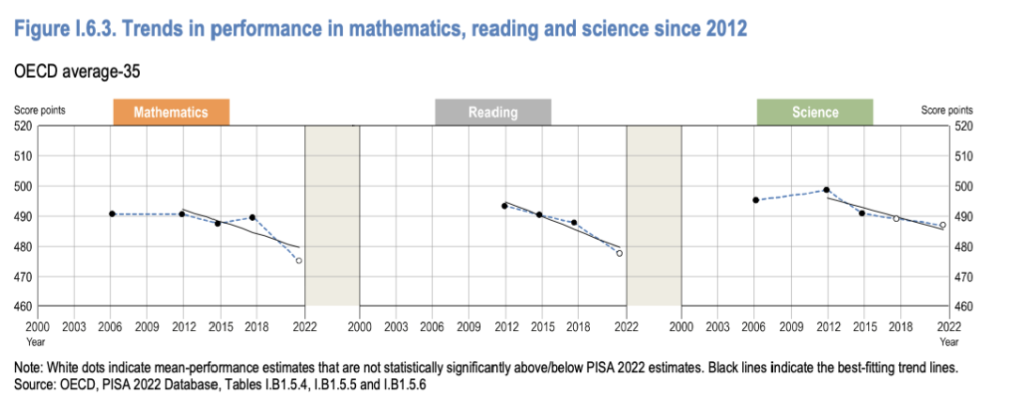

Hace pocos días se divulgaron los resultados de las pruebas PISA 2022 de la OCDE. Un elemento muy importante que se condensó en este reporte fue una valoración de los rendimientos en esas pruebas a lo largo de la década 2012-2022. Cito textualmente:

“Durante la década más reciente (2012-2022), la tendencia ha sido negativa en las tres materias (Gráfico I.6.3) en promedio en todos los países de la OCDE. Entre 2012 y 2022, poco menos de la mitad de los países/economías cuyas tendencias son reportadas (29 de 63, incluidos aquellos cuyas tendencias solo pueden informarse desde 2015) tuvieron un desempeño cada vez mayor pobremente en al menos dos materias (…). En cambio, sólo seis países y economías mejoraron su desempeño en al menos dos de cada tres asignaturas.”

Véanse ahora los gráficos:

Las razones generales de la caída 2018-2022, sin duda, son debidas al impacto de la pandemia. No obstante, el comportamiento 2012-2022 evidencia que hay razones estructurales que no se limitan a la Covid-19. Los decaimientos de la década obviamente no se podrían atribuir a la pandemia.

Por supuesto hay países que evidencian avances (PISA 2022 los señala), pero lo relevante es un cuestionamiento a lo que se ha venido haciendo en la educación internacional. ¿Será que debemos re-evaluar las estrategias de competencias, metodologías basadas en insumos tecnológicos, y la gestión de aula? ¿O los factores dominantes que juegan en ese decaimiento son los problemas socioeconómicos y culturales más generales de las sociedades? En todo caso, las preguntas gruesas están planteadas aunque las respuestas son un asunto que deberemos debatir.

Con una perspectiva de largo plazo, el siglo XXI no solo potenció una sociedad de la información y el conocimiento, también lo hizo con una intensidad que ha obligado a transformar todas las variables sociales, en particular la educación. Pero las cosas son más complejas.

No es solo un asunto del uso extraordinario de tecnologías como a veces ingenuamente dicen, sino de los propósitos educativos. La clave que se ha subrayado son capacidades cognoscitivas superiores, o de naturaleza más holística, a veces asumidas como competencias. Esto pareciera que es correcto, el tema -adelanto- es su implementación y por supuesto las características de las sociedades.

Se han dado, por ejemplo, cambios curriculares que han buscado provocar generaciones de jóvenes con nuevas capacidades, ciudadanos con mejores herramientas para abordar los diversos contextos de la vida. Entonces: a la vez que capacidades, se ha buscado que estas se manifiesten en la práctica humana. Eso es correcto.

Con el fortalecimiento de la internacionalización y la globalización se ha impactado la gran mayoría de países en todos los continentes: cambios curriculares a lo largo y ancho del mundo. Y estos han demandado estándares unificados en la preparación escolar. Por supuesto todo esto ha presionado los sistemas educativos y las comunidades de sus agentes, docentes, supervisores, asesores, estudiantes, padres de familia, funcionarios estatales. Es lo que vivimos, no siempre de la mejor manera o de la forma más lúcida.

Muchos académicos, profesores y formuladores de políticas hablan de las “competencias del siglo XXI” y consideran elementos importantes como: “pensamiento crítico e inventivo; habilidades de comunicación, colaboración e información; y alfabetización cívica, conciencia global y habilidades interculturales. Todo esto en mi criterio es correcto en general. Pero deberemos hacer ajustes. Y precisamente tomar en cuenta que el periodo de pandemia desató muchos procesos y enseñanzas para definir el presente y sobre todo el futuro. No pasemos por alto que vivimos en la pos-pandemia.

El significado de los currículos debe repensarse, no solo por ejemplo en términos de usar más intensamente tecnología (lo que será inevitable) y acudir a estrategias a distancia y virtuales sino en cuanto a propósitos educativos mas amplios. Pero deberemos responder a dos cosas básicas: ¿qué enseñar en el nuevo contexto? ¿Cómo enseñar en este nuevo escenario? Y aquí el papel de los docentes y otros agentes educativos es crucial, su acompañamiento y liderazgo. Y esto invoca la calidad de la preparación docente.

En los países desarrollados y en los estratos socioeconómicos altos de países en vías de desarrollo hubo durante la pandemia trabajo escolar virtual, uso de tecnologías. [En otros países, regiones o estratos socioeconómicos débiles predominó mucho la ausencia de acceso a una conexión adecuada a internet.] Había recursos similares desde antes de la pandemia. El reporte de PISA 2022 indica que esto no basta para entender los decaimientos de la década. ¿Respuestas?

En mi criterio, si bien es posible que se deban ajustar algunos currículos, lo que debe repensarse es la implementación curricular. Evaluar cuál ha sido el compromiso de los ministerios de educación, de sus funcionarios altos y medios y cuál el papel de las universidades y otras instituciones formadoras de agentes educativos; y en general revisar con lupa las condiciones del establishment educativo y sobre todo de los medios para que propósitos curriculares pertinentes se implementen adecuadamente en las aulas.

En mitad de lo que considero es un punto de inflexión en la historia (algo que desarrollaré en otro artículo), este reporte PISA 2022 puede servir para provocar un análisis sobre la educación en cada país y también en la escala internacional.

Nacido en Costa Rica, Ángel Ruiz es especialista en la Historia y Filosofía de las Matemáticas, y en diversos temas de la Educación Matemática, especialmente el currículo.

Ángel fue el presidente del Comité Interamericano de Educación Matemática 2007-2023. Presidente de su Consejo Internacional desde 2024.

Desde 2012 ha sido el líder de la Red de Educación Matemática de América Central y El Caribe.